Conoscere e ricordare l’orrore per una Europa più umana e consapevole. L'esperienza di REFORE ad Auschwitz.

Conoscere e ricordare l’orrore per una Europa più umana e consapevole. L'esperienza di REFORE ad Auschwitz.

"Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo". E’ una frase, molto nota, per certi versi anche discutibile, del filosofo e scrittore spagnolo George Santayana che si trova all’ingresso di una delle baracche del campo di concentramento di Auschwitz. Quest’ultimo, unitamente al vicino e più grande campo di Birkenau, è stata una delle tappe della visita in Polonia, precisamente a Cracovia, del progetto Refore-Youth network for Recovering the Forgotten Remembrance (Recupero della memoria dimenticata)”, promosso nell’ambito del programma CERV e sostenuto dall’Unione europea. Alla visita hanno partecipato 6 membri dell’associazione Link. Refore, azione transnazionale di apprendimento, ha l’obiettivo di riflettere e confrontarsi sul valore della memoria storica dei luoghi, dei diritti umani e della responsabilità collettiva e di creare gruppi di giovani con il compito non solo di custodire questa memoria ma anche di disseminarla presso altri coetanei a livello locale. Del progetto fanno parte cinque organizzazioni giovanili europee: Auryn (Leon-Spagna), capofila; Link (Altamura-Italia); Aequalitas (Lisbona-Portogallo); Intercultura (Dinan-Francia); La Vibria (Terrassa -Spagna). Quella in Polonia, svoltasi dal 7 al 12 settembre, era la quarta tappa, mentre il prossimo appuntamento si terrà dal 10 al 16 novembre a Lisbona in Portogallo, sulle tracce della Rivoluzione dei “garofani” contro il regime di Salazar negli anni ’70.

Avvicinandosi il prossimo appuntamento vale la pena ripercorrere la nostra esperienza.

È difficile raccontare. Le parole rischiano di evaporare rispetto alla realtà. Anche pubblicare qualche foto significativa, che documenti tanta crudeltà, pone tanti dubbi circa l’opportunità. I campi di concentramento nazista di Auschwitz e Auschwitz-Birkenau (peraltro non gli unici costruiti in Germania, Polonia e altri luoghi durante la seconda guerra mondiale) si trovano a soli 60 chilometri da Cracovia, e a poche centinaia di metri da Oswjecim, una tranquilla città della pianura polacca.

Già la vicinanza tra la normalità della vita quotidiana e le baracche dell’orrore inquieta ancora oggi, a distanza di tanto tempo. Nato come campo di prigionia dei nemici russi catturati nel conflitto, Auschwitz 1, presto diventò, insieme al più grande Auschwitz-Birkenau, centro per lo sterminio di milioni di ebrei, sulla base della cosiddetta "soluzione finale" (che prevedeva camere a gas e forni crematori per accelerare l'annientamento) decisa, programmata e attuata con maniacale efficienza dal regime tedesco di Adolf Hitler. Ma furono anche i luoghi dell’eliminazione e del massacro di centinaia di migliaia di omosessuali, oppositori e dissidenti politici, rom, testimoni di Geova, apolidi, prigionieri di varie nazioni, specie russi e polacchi, ecc..

A Birkenau furono costruite 400 baracche di legno e cemento, oggi ne sono rimaste in piedi poco meno di 80 proprio perché i numeri dei prigionieri diventarono imponenti nonostante le eliminazioni con il gas fossero quotidiane e collettive. Era difficile anche seppellire i corpi. Una macchina scientifica del massacro, di efficienza impressionante, ma anche della tortura, delle privazioni, dove terrore, freddo, malattia e fame la facevano da padroni. La tomba dell’umanità.

Camminare tra i binari, le baracche e il filo spinato di Auschwitz, ascoltare le storie delle vittime dell'orrore della Shoah, entrare nei luoghi dove la dignità umana è stata negata e calpestata, ha toccato nel profondo ogni partecipante, suscitando smarrimento e incredulità. La visita a uno dei luoghi simbolo delle tragedie del Novecento è stata intensa e a tratti profondamente dolorosa. È difficile, dunque, parlare dell'orrore e testimoniarlo e mantenere la discrezione ma, allo stesso tempo, occorre farlo, in qualche modo, tentando di non scadere mai nel turismo del macabro.

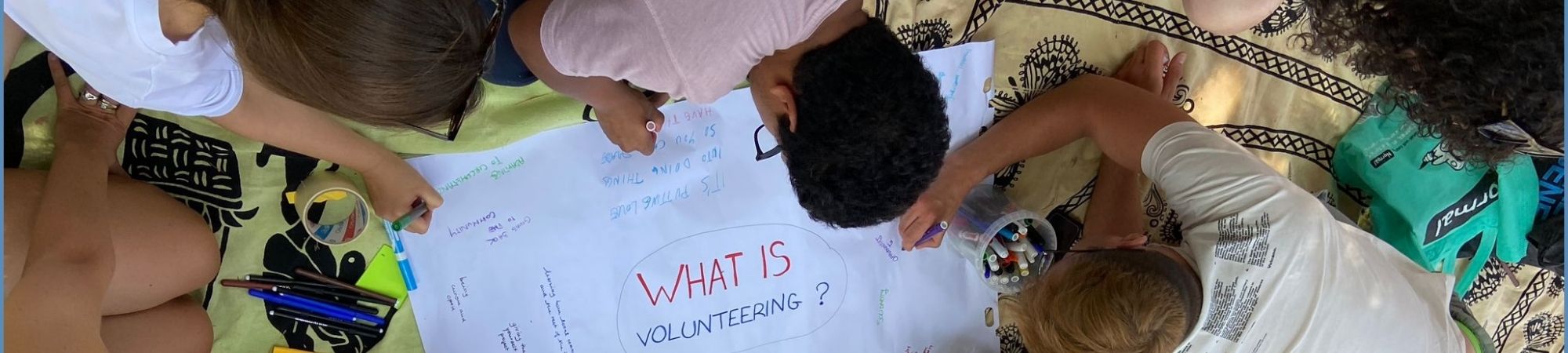

Un momento molto formativo è stato quello della riflessione e del confronto tra i partecipanti dopo la visita ad Auschwitz, alla Fabbrica di Schindler, l’uomo che salvò migliaia di ebrei e internati dallo sterminio, e al Ghetto di Cracovia (con la bellissima storia della farmacia di Tadeusz Pankiewicz). Inoltre l’approfondimento della cosiddetta Piramide dell’odio (l'escalation attraverso cui dai "semplici" stereotipi, per citarne alcuni, sulle altre culture e sugli stranieri o sulle donne e sui migranti ecc., si può passare facilmente alla discriminazione, alla segregazione, al razzismo e all'estremo della disumanizzazione dell'altro, dello sterminio e del genocidio) e l’analisi della dichiarazione universale dei diritti umani (la carta promulgata a livello internazionale subito dopo la seconda guerra mondiale) ci hanno aiutato a riflettere sulla situazione attuale, sulle esperienze nelle rispettive nazioni e sugli esempi di violazione di questi diritti.

Abbiamo visitato Cracovia conoscendo la sua storia antica (legata a Bona Sforza d'Aragona la regina consorte di Polonia e duchessa sovrana di Bari fino alla sua morte), i suoi monumenti, le sue chiese, la sua arte (la dama con l’ermellino di Leonardo), la sua religiosità (arcivescovo di Cracovia fu papa Wojtyla, Giovanni Paolo II). Una città bella, accogliente, ordinata, vivace, ricca. Una immagine che stride con la tragedia che lì si è consumata. Alla fine la domanda su quell’orrore è quasi ovvia ma spontanea: come è possibile che un appartenente al genere umano abbia fatto tutto questo? Perché alla fine si tratta di uomini, non di singoli pazzi, non di marziani o mostri venuti da chissà quale pianeta. La risposta non è semplice e non lo sarà mai. Una possibile è riassunta nel titolo del libro “La banalità del male”, di una grandissima storica, filosofa e studiosa di questi avvenimenti, Hannah Arendt, che spiega il meccanismo che, attraverso silenzi, indifferenza, quieto vivere, porta persone normali, magari accecati da una teoria malsana, a diventare complici e partecipi degli ingranaggi dei sistemi totalitari fino a disumanizzare i propri simili.

Una esperienza forte ma necessaria: molte notizie le abbiamo apprese negli anni attraverso gli studi di Storia, i libri, il teatro, il cinema, i documentari, la TV, i reportage giornalistici, le interviste ai sopravvissuti. Altri aspetti si possono conoscere soltanto visitando quei posti. Per anni, specie subito dopo la seconda guerra mondiale, questi crimini e questi orrori sono stati un po' sottaciuti, per tanti motivi, anche per quel senso di colpa dei sopravvissuti che ce l'avevano fatta rispetto a chi invece era stato annientato (lo stesso Primo Levi ne ha parlato) e anche perché si voleva tenere nascosta quella orrenda storia per mantenere i nuovi equilibri internazionali (una rimozione parziale ha riguardato anche un tema come la compartecipazione italiana a questo sterminio e i crimini italiani contro i civili, per esempio in Grecia, nel nord Africa, nella ex Jugoslavia ecc.). Fortunatamente negli ultimi 30/40 anni questo velo è caduto (un momento decisivo fu lo sceneggiato TV negli anni '80 intitolato Olocausto), un lavoro importante è stato fatto con l'istituzione del Giorno della Memoria. Ma una domanda, tra le tante, può essere: quanti altri crimini (che poi li vogliamo chiamare genocidio, sterminio, pulizia etnica, annientamento ecc. ma sempre crimini rimangono) della storia dell'umanità recente e passata non sono stati raccontati e conosciuti? Questo, insieme al rafforzamento verso la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani e per la pace, può essere un obiettivo e un compito delle prossime generazioni sempre che siamo e siano d'accordo sulla frase con cui abbiamo aperto questo articolo. Pasquale Dibenedetto